拖欠工资,没有签署劳动合同,有和领导的聊天记录工地的工资发放记录?

在现实生活中,一些用人单位可能会存在未与员工签订书面劳动合同且拖欠工资的情况。在这种情况下,员工往往感到维权困难。然而,随着科技的进步,聊天记录和工资发放记录等电子证据逐渐成为维权的重要依据。本文将结合法律法规,通过具体案例分析,探讨如何利用这些证据进行维权。

一、法律法规概述

《中华人民共和国劳动合同法》:该法规定,用人单位应当与劳动者订立书面劳动合同。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。

《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》:该法规定,当事人可以提供证人证言、物证、视听资料、电子数据等证据。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》:该规定明确了电子数据的法律效力。

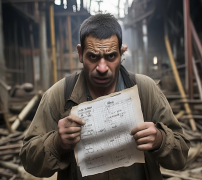

二、案例背景

小李在某建筑工地工作,由于工地管理方未与其签订书面劳动合同,且工资发放不规则,小李多次与工地领导进行沟通。一段时间后,工地拖欠了小李的部分工资。小李手中保留了与领导沟通的聊天记录以及工地工资发放的记录。

三、维权过程

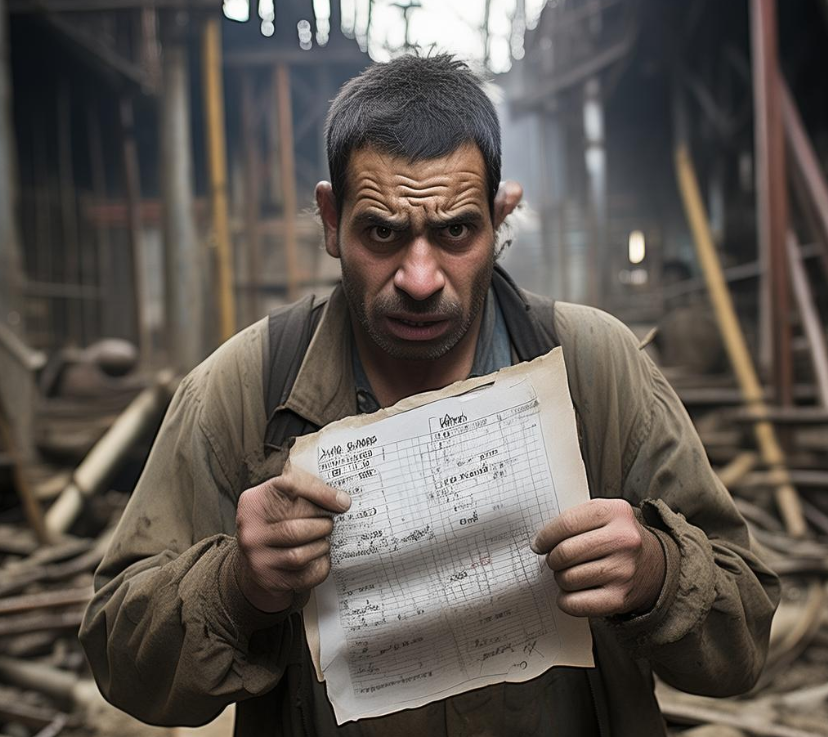

收集证据:小李收集了与工地领导的聊天记录,记录了工资发放的时间、金额、未发放工资的原因等信息。同时,小李也收集了工地工资发放的记录,作为工资发放的证明。

投诉:小李向当地劳动监察大队投诉,并提供相关证据。

调解:劳动监察大队受理了小李的投诉,并与工地管理方进行调解。在调解过程中,工地管理方承认拖欠了小李的工资,并表示愿意支付。

仲裁:由于双方在赔偿金额上仍有争议,小李将工地管理方诉至劳动仲裁委员会。

仲裁结果:劳动仲裁委员会认定工地管理方未与小李签订书面劳动合同,且拖欠工资,判决工地管理方支付小李工资及赔偿金。

四、案例分析

在本案中,小李通过保留与工地领导的聊天记录和工资发放记录,成功维权。以下是具体分析:

聊天记录:聊天记录反映了小李与工地领导之间的沟通内容,包括工资发放时间、金额等,对于证明工资发放情况具有重要意义。

工资发放记录:工资发放记录是证明工资发放的重要物证,有助于证明小李的实际收入。

电子数据证据效力:根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,电子数据证据具有法律效力,可以用于证明案件事实。

五、总结

在未签订书面劳动合同且工资被拖欠的情况下,员工可以通过以下途径维权:

收集证据:保留与用人单位的沟通记录、工资发放记录等电子数据证据。

投诉:向当地劳动监察大队投诉。

调解:尝试通过调解解决争议。

仲裁:若调解不成,可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

诉讼:若仲裁不成,可向人民法院提起诉讼。

在维权过程中,员工应充分了解相关法律法规,合理利用电子数据证据,维护自己的合法权益。

版权保护: 本文由 主页 原创,转载请保留链接: http://www.falv123.cn/hetong/1059.html